Dans toute installation électrique alimentant des équipements inductifs tels que les moteurs, transformateurs, ballasts ou lignes de distribution, une partie de l’énergie consommée ne participe pas directement au travail utile : il s’agit de l’énergie réactive. Bien qu’indispensable au fonctionnement de nombreux appareils, cette énergie engendre des pertes, surcharge les réseaux et peut entraîner des pénalités financières imposées par le fournisseur d’électricité.

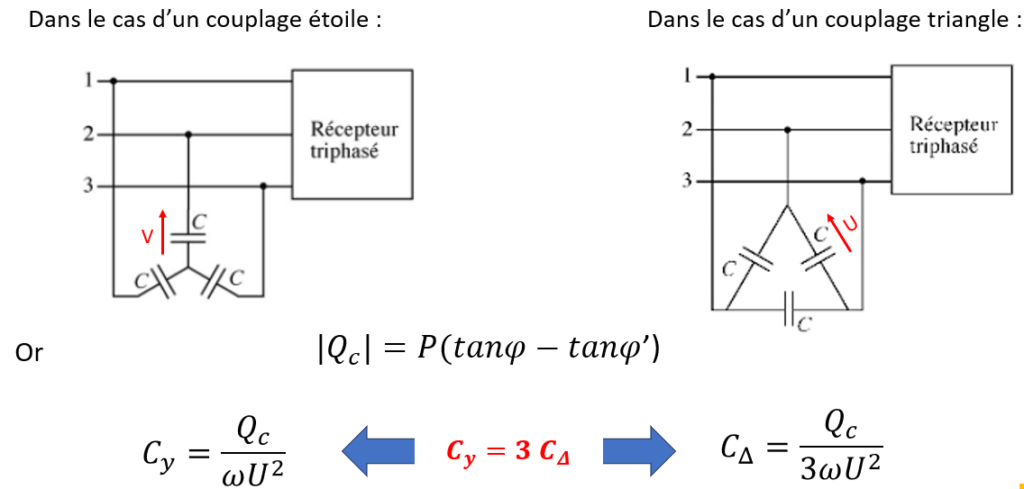

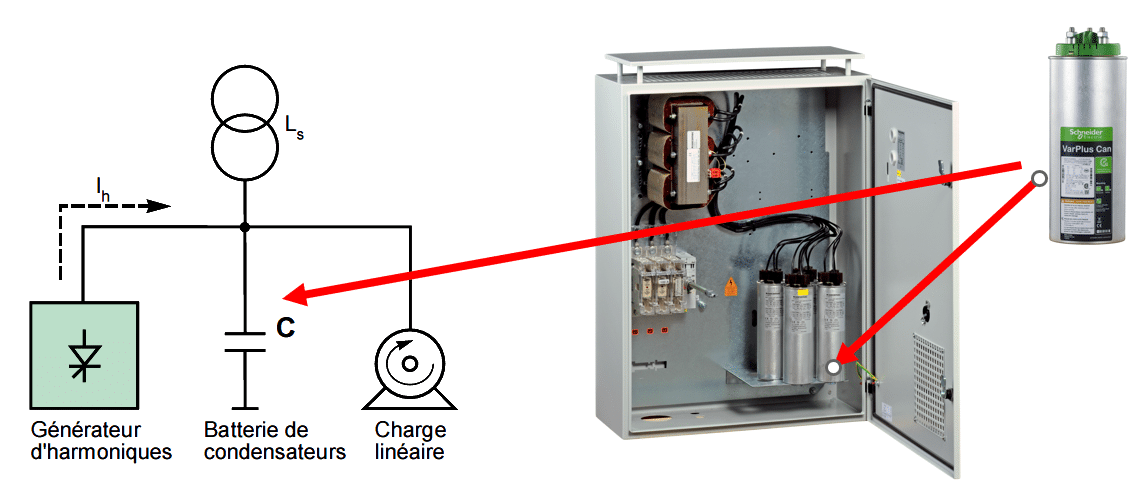

Pour remédier à cette problématique, la compensation de l’énergie réactive s’impose comme une solution technique et économique incontournable. Elle consiste à rétablir un bon facteur de puissance (cos φ), idéalement proche de 1, à l’aide de batteries de condensateurs judicieusement dimensionnées et positionnées dans l’installation.

L’objectif de cet article est de présenter les principes de base de l’énergie réactive, d’expliquer l’impact d’un mauvais cos φ sur les réseaux électriques, puis de détailler les méthodes de compensation via l’installation de batteries de condensateurs, qu’elles soient fixes, automatiques ou réparties par poste de charge.

C’est quoi l’énergie réactive ?

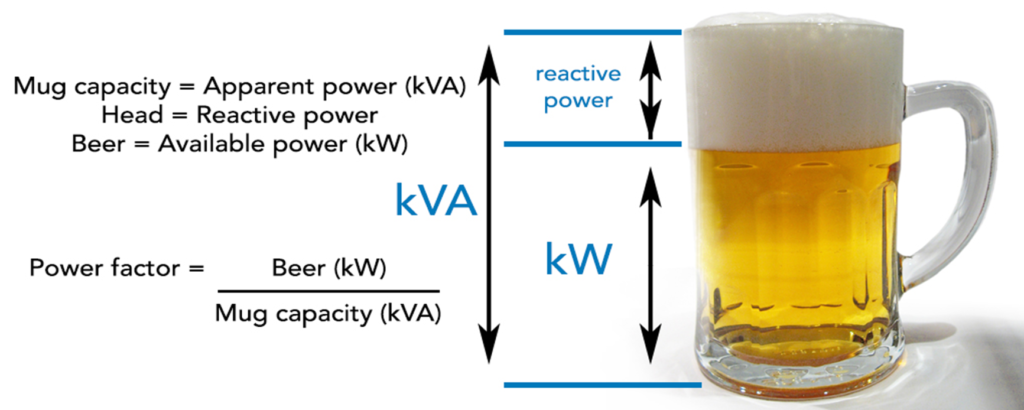

Pour bien comprendre l’énergie réactive, prenons une analogie simple et parlante : une tasse de Thé.

- La capacité totale de la tasse représente la puissance apparente (S, en kVA). C’est la quantité totale d’énergie que l’installation reçoit du réseau électrique.

- Le Thé proprement dit correspond à la puissance active (P, en kW) : c’est l’énergie effectivement convertie en travail utile (faire tourner un moteur, éclairer une lampe, chauffer une résistance…).

- La mousse au-dessus du Thé symbolise la puissance réactive (Q, en kVAR) : elle ne produit pas de travail direct, mais elle est nécessaire au fonctionnement des équipements inductifs (comme les moteurs ou transformateurs), car elle permet de créer les champs magnétiques indispensables à leur fonctionnement.

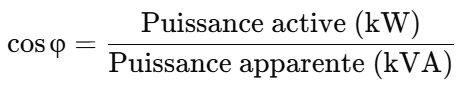

🧮 Facteur de puissance (cos φ) :

Il correspond à la proportion de “Thé utile” par rapport à la tasse entière, soit :

👉 Plus la mousse est épaisse (donc plus l’énergie réactive est importante), plus le facteur de puissance diminue. L’installation devient moins efficace et le réseau est davantage sollicité.

💡 Une bonne gestion de cette “mousse” (énergie réactive) est donc essentielle pour améliorer le rendement énergétique, réduire les pertes, éviter les pénalités sur la facture d’électricité, et soulager le réseau électrique. C’est là qu’intervient la compensation de l’énergie réactive, que nous détaillerons dans la suite de l’article.

Les puissances en alternatif triphasé et monophasé

Pour n’importe quel système alternatif on définit trois puissances :

- En triphasé :

| Puissance active P | P=√3.U.I cos φ | Exprimée en W |

| Puissance réactive Q | Q=√3.U.I sin φ | Exprimée en VAR |

| Puissance apparente S | S=√3.U.I | Exprimée en VA |

- En monophasé :

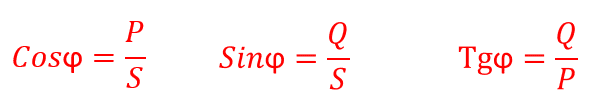

| Puissance active P | P=U.I cos φ | Exprimée en W |

| Puissance réactive Q | Q=U.I sin φ | Exprimée en VAR |

| Puissance apparente S | S=U.I | Exprimée en VA |

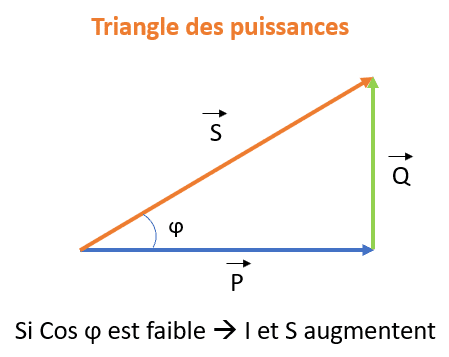

Le réseau de distribution fournit l’énergie apparente qui correspond à la puissance S en VA

Cette énergie est composée vectoriellement de 2 autres énergies :

- L’énergie active, qui correspond à la puissance active P en W, se transforme intégralement en travail ou en chaleur

- L’énergie réactive, qui correspond à la puissance réactive Q en VAR, sert à l’alimentation des circuits magnétiques

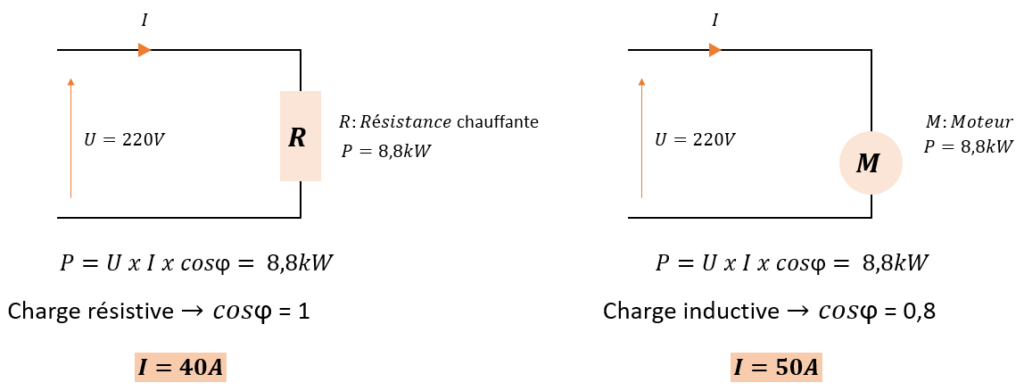

Prenant l’exemple de deux circuits ayants même puissance et tension :

Pourquoi 2 intensités différentes alors que les puissances et les tensions sont identiques ?

D’après les deux exemples précédents, plus le cos « ϕ » est faible, plus la puissance apparente S et le courant augmentent.

==> Donc la facture augmente (contrat négocié en kVA donc S)

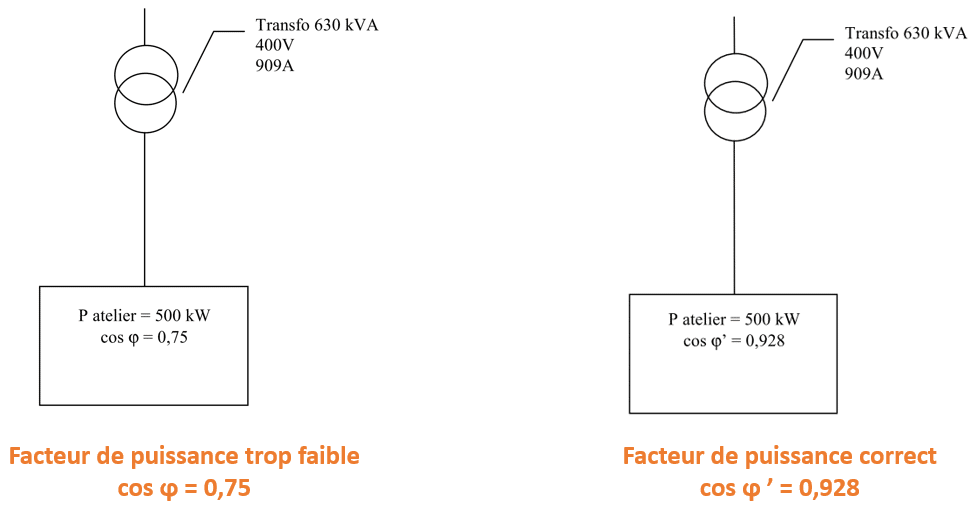

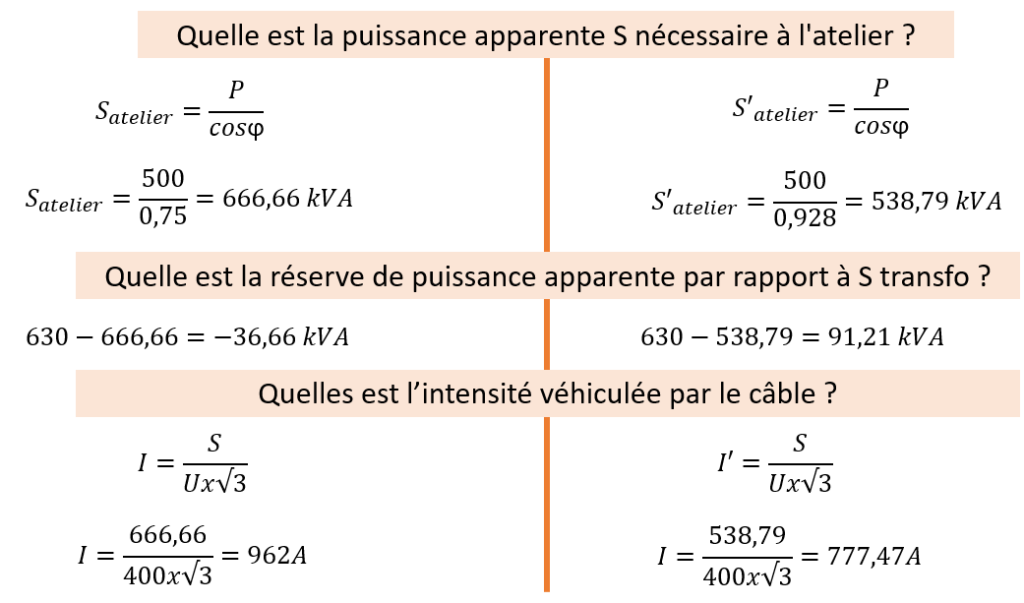

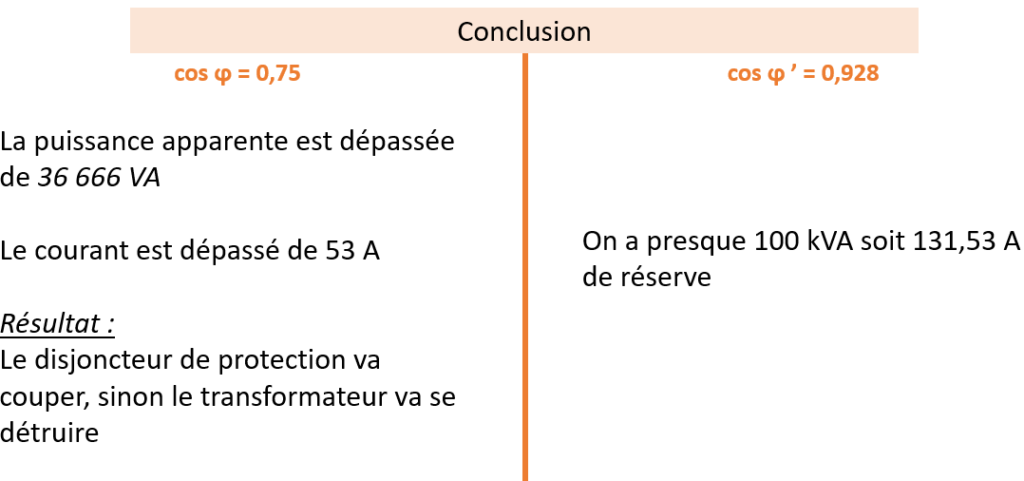

Prenant l’exemple de 2 installations parfaitement identiques, seul le facteur de puissance diffère

Comment améliorer le facteur de puissance ?

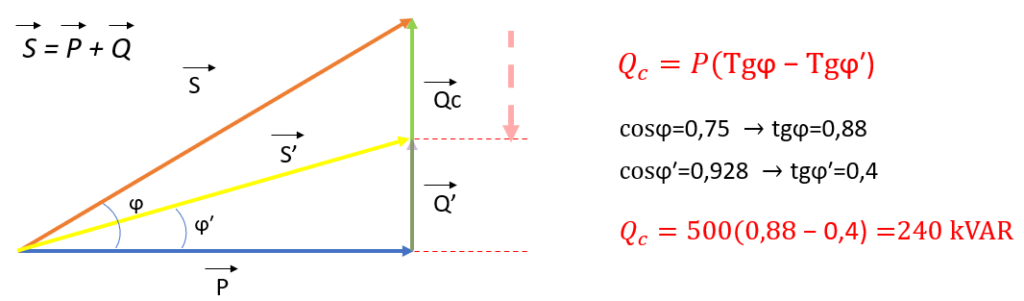

Pour améliorer le facteur de puissance (passer de cos φ = 0,75 à cos φ ’ = 0,928) il suffit de rajouter des condensateurs qui vont fournir l’énergie réactive nécessaire au fonctionnement de l’installation

Cette énergie réactive Qcomp est représentée en trait pointé sur le diagramme ci-dessous

Ce phénomène permet de faire baisser la puissance apparente fournie par le réseau (S devient S’) et donc baisser l’intensité

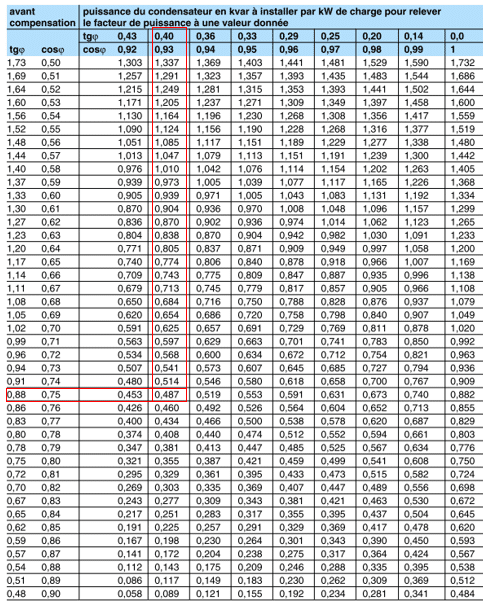

En utilisant le tableau suivant : Qcomp=P(kW) x K

A partir du tableau on trouve K=0,487

La puissance des condensateurs à installer est de : Qc = P x 0,487 = 500 x 0,487 = 243,5 kVAR

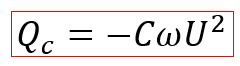

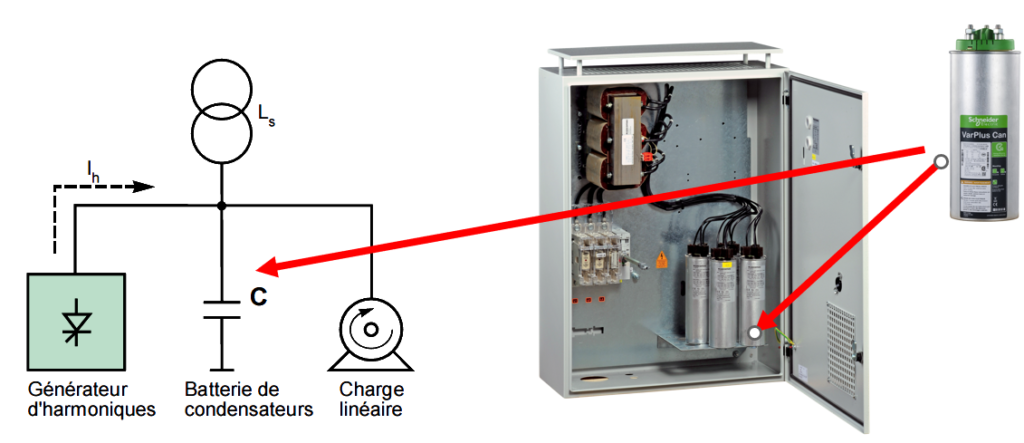

Calcul du condensateur de compensation (Gradin)

- La résistance ne consomme que de la puissance active

- La bobine absorbe que de la puissance réactive

- Le condensateur fournit de la puissance réactive